色々と終わって、やっと少し時間ができそうな感じに。ただ何か新しい事を始めるような、身動きはあまりとれそうもないということで、引き続き散財ネタ。

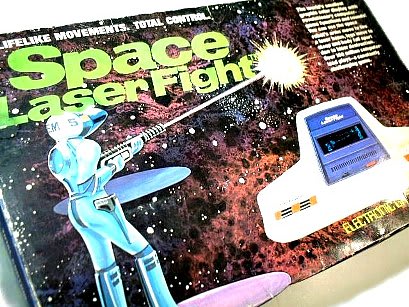

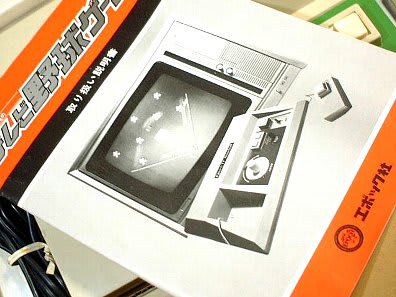

システム10(SYSTEM10) フルセット・(中古/エポック社) 3,500円ちょい

システム10(SYSTEM10)は、エポック社が77年に発売したTVゲーム機。ファミコンどころかカセットビジョンよりも前のもので、75年のTVテニスに続いての第二弾。このくらいの年代だと、PONGタイプのテニスゲームが主流ですが、こちらは趣向を凝らした10種類のゲームが楽しめるようになっています。開発元はNECとの共同開発。

銃が付いているからフルセットということなんでしょうか。よくわかりませんが、別売りのタイプもあったのでしょうか。

箱などの状態もかなり綺麗なもの。

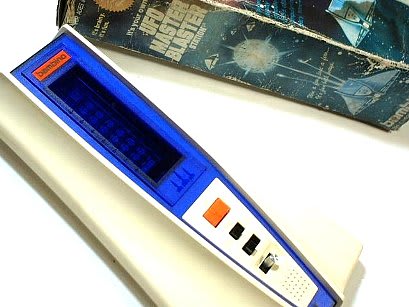

クレー射撃などを遊ぶための銃。ケースに入っています。

銃は詳しくありませんが、ドイツのモーゼル型。

ケースを銃座に付けて、ライフル型にもできます。

本体。こちらは結構使用感あり。4つ並んだコントローラーが、システム10(SYSTEM10)最大の特徴。

当時、これを知っていたかどうかも、記憶が曖昧。周りで持っている人は誰もいませんでした。ゲームは、ピンポン、サッカー、クレー射撃などが入っていますが、PONG型のテニスをバリエーションを増やして無理やり10種類と数えたもの。この当時にはよくあったタイプ。

TVゲーム関係は、現在では電子ゲーム関係に比べると安くて入手しやすのですが、これはそこそこ綺麗だったためか予算オーバー。ちょっと高かった。

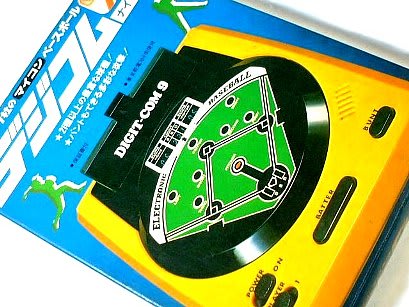

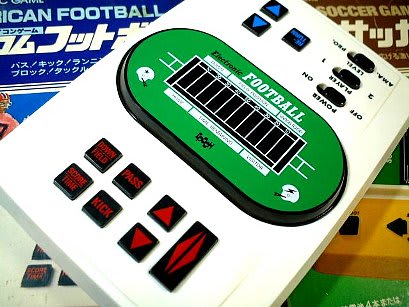

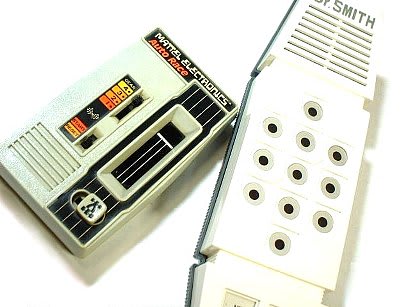

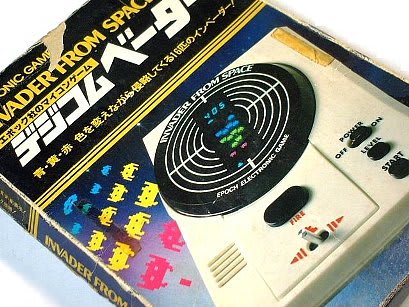

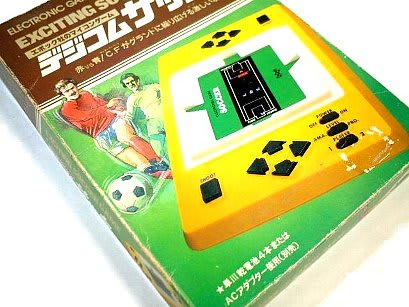

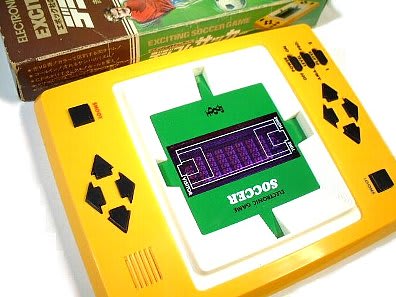

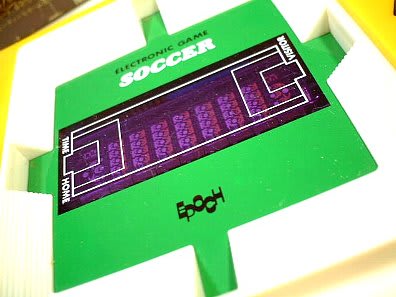

LSI・デジコムサッカー・(中古/エポック社) 1,500〜600円ほど

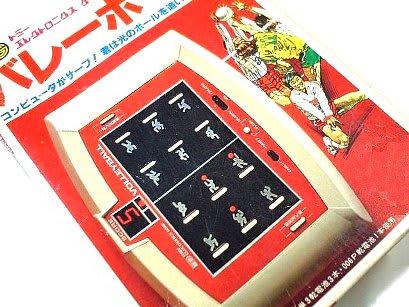

こちらは、蛍光表示管タイプのサッカーゲーム(80〜81?)。デジコムシリーズはこの後も続きますが、デジコムとタイトルに入る最後の作品。同社デジコム9を初めとして、野球を題材にしたLED、FLゲームは数多く発売されてますが、サッカーものは珍しいと思います。マテルあたりのLEDにもあったかな。

両方に操作ボタンが付いており、対戦も可能。

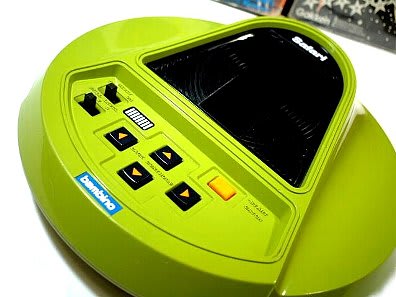

観客席に囲まれたスタジアムの意匠が施された筐体。ゲーム専用の筐体を持つ、電子ゲームならでは。

エポック社は野球盤だけでなく、サッカーのボードゲームも出してましたので、得意な分野だったのでしょうか。ゲームは人数3人+キーパーと少ないですが、よくできています。

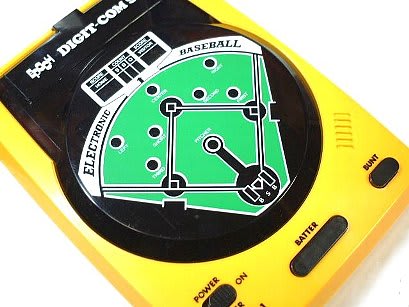

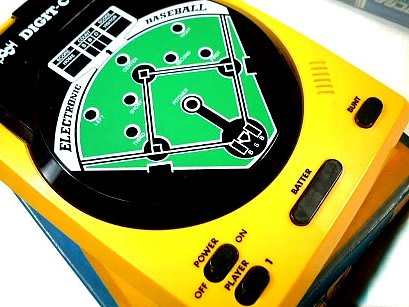

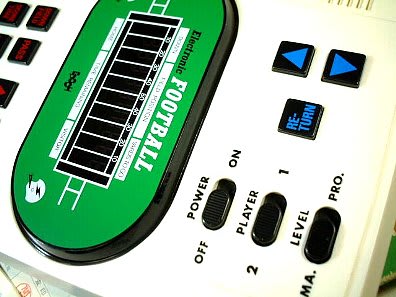

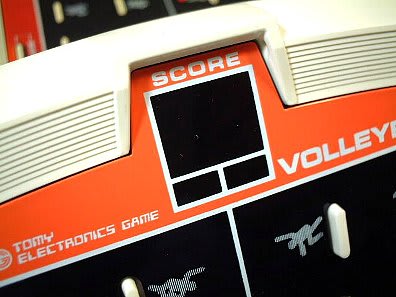

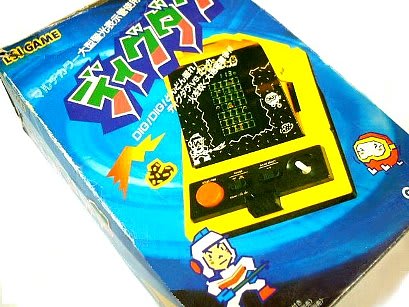

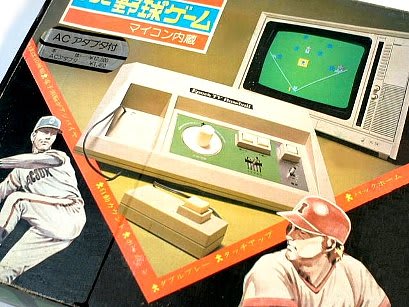

エポック社のテレビ野球ゲーム・(中古/エポック社) 1,000円ちょい

システム10に続いて78年に登場したテレビ野球ゲーム。こちらはかなり有名なものだと思います。PONGテニスかせいぜいブロック崩し程度しかなかった当時のTVゲームに、人型のキャラを登場させて野球を再現しています。当時としては、画期的だったでしょうか。ただ記憶の中では、粗いドットのキャラがファミスタのように動き回っていたのですが、実はキャラ一人一人では動かず、外野は一斉に動く壁といった感じ。野球というよりは、野球盤のTVゲーム版。この後登場したTVベーダー(80)とともに、カセットビジョンのカセットとしても移植されています。

緑のカラーリングがベースボールグラウンドを連想させていいです。

ダイヤルは外野を動かします。ダイヤルを回すと3人の外野が一斉に横にずれるといった感じの動き。あまり人間ぽくはない。

バッターは独立したコントローラー。側でピッチャーの配球を見ないためでしょうか。

未使用品ではありませんが、説明書、本体ともにそこそこ綺麗なものでした。1,000〜3,000ほどで入手できると思います。

これがあったお家は、間違いなくお金持ち?TVゲームは、金額も安めでわりと入手しやすいのですが、ぴゅう太、マックスマシーン、リンクス、ジャガーあたりの有名どころだとあっという間に価格が上がってしまいます。当時欲しくて無理だったものを、今手に入れるということなんでしょうかね。