![]()

ウルティマ? Ultima II the Revenge of The Enchantressは、1982年にOrigin Systems社(当初はSierra On-Line社)より発売されたウルティマシリーズの第2作目。

![]()

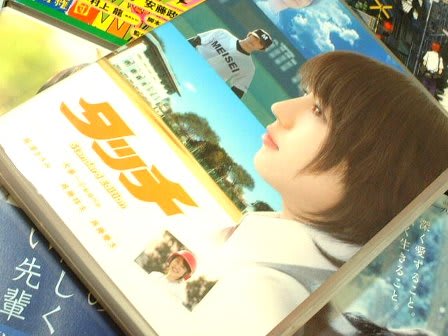

ウルティマ Ultimaは、ウィザードリィと並んでコンピュータRPGの源流とも言われている作品。製作者は、ロード・ブリティッシュことリチャード・ギャリオット氏。元々は、リチャード氏が高校卒業時の1979年に製作したAkalabethという作品が始まり。テキサス大学の在学中である81年に、シリーズ第1作目であるウルティマ?(Ultima I 〜The First Age of Darkness)が製作され、パシフィック・コンピュータ(California Pacific)社より発売されています。続けて翌82年に続編としてウルティマ?が作られ、Sierra On-Line(シエラ・オンライン)社より発売。83年には、前2作のヒットを受けてリチャード氏自ら設立したOrigin Systems社より、ウルティマ?が発売されました。

![]()

記念すべき第1作目Ultima I 〜The Originalより改題Ultima I 〜The First Age of Darkness。(後にアバタールとなる)勇者が、不死の宝珠により強大な力を持つ魔導師モンデイン(Mondain the Wizard)を倒し、ソーサリアに平和をもたらすという作品。

![]()

83年に発表されたUltima III 〜Exodus。魔導師モンデインとその愛人である魔女ミナクス(Minax)の落とし子とも言うべき謎の存在エクソダス(Exodus)により、再び危機に陥ったソーサリアを異世界から償還された勇者が救うという作品。ここまでが、暗黒時代(The Age of Darkness)と言われる前期三部作。

![]()

強大な敵を倒すことではなく、3つの原理と8つの徳を究めた徳の化身アバタールになることが目的と、大きな転換(飛躍)を遂げたUltima IV Quest of the Avatar。ここからは、啓発の時代(The Age of Enlightenment)と呼ばれる新シリーズとなる。

![]()

第2作目である本作では、魔導師モンデインの弟子であり、歳若い妻(愛人)でもあった魔女ミナクス(Minax)が復讐を開始する。彼女は、タイムゲートと呼ばれる時間を移動できる扉を使って、歴史に介入して2111年の大災害(全面核戦争)による世界の破滅を成し遂げる。これを阻止するために、幾多の時代と太陽系を駆け巡ってミナクスを倒す手がかりを探すことが目的となる。ワールドマップ上を移動して、町や城のアイコン上に止まるとそれぞれのマップが表示されるという、ドラゴンクエストやファイナル・ファンタジーを初めとするコンピュータPRGの基本の形が完成した作品でもある。

![]()

オリジナルは、Apple?で開発されSierra On-Line社より発売。日本では、1985年にスタークラフト社がApple?版を基にしたものを発売。その後の87年には、ポニーキャニオンに権利が移って、IBM-PC版を基にした綺麗なグラフィックのものが発売されています。ウルティマコレクション日本語版に収録されているのは、このIBM-PC版を基にしたPC-98版。

![]()

ウルティマコレクション日本語版マニュアル。

![]()

ウルティマコレクションでは、8つのゲームを収録しているため、紙の媒体としてのマニュアルには、説明書きが3〜4ページほどしかないという簡素さ。これだけ複雑で膨大な情報量を詰め込んだゲームなのに。

![]()

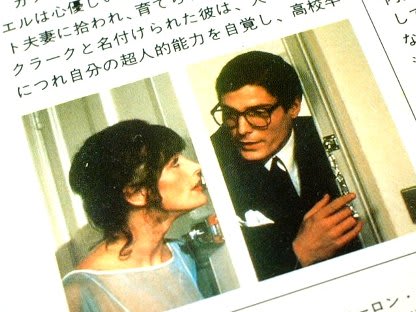

チャレンジAVG&RPGに掲載されているスタークラフト版。こちらは、当時15,000円近くした高価格なソフトであった。記号に近い簡素なキャラクターでApple?版が再現されている。当時のパッケージ写真と画面は

このような感じだった。

![]()

同じくチャレンジAVG&RPGに掲載されていた

スタークラフト版のUltima III 〜Exodus。開発は、シンキングラビット社が担当して86年に発売された。FC版がポニーキャニオンより、ウルティマ 恐怖のエクソダスとして発売されたため、多くの人が体験したウルティマでもある。87年の第4作目からは、ポニーキャニオンに版権が移り、IBM-PC版を元にしたものが移植されたため、

画面が綺麗になりぐっと現代的になった。この時にFC版が作られ、?〜?までも再びリメイクされて発売された。

![]()

オリジナルのApple?は、このような感じ。今見るとしょぼく見えるが、作られたのが1982年であり、リチャード氏がまだ学生の頃であったという事を考えると驚異的。国産RPGの代表格といわれるドラゴンクエストの実に4年近く前。この時点での国産ゲームでは、固定画面のアクション(シューティング)がほとんどで、物語性を備えたものや画面が4方向にスクロールするものさえあまりなかった。

![]()

今あらためて見ると、その後のRPGと

驚くほどシステムが似ていることがわかる。この82年の時点で、すでにシステム的には完成していたんですね。しかも、パンゲア時代、1423 B.C.、2008 A.D.、2112 A.D.、伝説の時代という5つのワールドマップをタイムドア(ドラクエでいう旅の扉)により渡り歩き、終いには宇宙へと飛び出して、Mercury(水星)、Venus(金星)、Mars(火星)、Jupter(木星)、Saturn(土星)、Uranus(天王星)、Neptune(海王星)、Pluto(冥王星)、Planet X(惑星X)という9つの惑星を飛び回るというスケールの大きさ。乗り物として馬、飛行機、船、スペースシャトルが登場。もちろんそれぞれのワールドマップには、城や町、ダンジョンやタワーが存在します。まさにUltima(究極の)というにふさわしい作りとなっている。

![]()

ログインやBeepなどこの当時のPC誌では、最新アメリカRPG事情などと題してRPGの最先端的な扱いでよく紹介されていました。この時点では、PCゲームなどはまだまだあちらが本場であり進んでいた。その後、アーケードやコンシューマの分野では日本が追いつき、あちらの市場を席巻するという展開になります。

![]()

スタークラフトよりポニーキャニオンに版権が移った際に発売されたFC版。クソゲー扱いされることも多いが、元々の作品が子供向きではなかった。

![]()

良く出来た移植と評価の高いSFC版ウルティマ?〜偽りの預言者。この後のウルティマ? the Black Gateでは移植されたのはSFC版のみで、これも別物といわれるアレンジが施されているため、完全な移植作品は発売されていない。Ultima VIII ペイガンからは、Origin Systems社の親会社となったエレクトロニック・アーツ(Electronic Arts)社より発売されている。

![]()

第二作目のUltima II the Revenge of The Enchantressでは、すでにこの時点で5つのワールドマップと9つの惑星、馬、飛行機、船、スペースシャトルという乗り物が入っておりシステム的にはほぼ完成されていたが、その難易度、理不尽さとしてもUltima(究極の)と言えるものだった。まず初期ウルティマでは、レベルが上がっても能力値は上昇しません。HPは王様にお金を払って回復してもらう必要があり、その他の能力値は各地にある能力ごとに対応した標識を読む(Ultima?)、とある時代のある場所にいる人物に金を払って上げてもらう(Ultima?)、船を手に入れた後で渦巻きに飲み込まれてアンブロシアという大陸に行き、そこの4つの神殿で金を払う(Ultima?)という非常に面倒くさく手間のかかるもの。ウルティマ?では、1990 A.D.時代の北アメリカにある街のホテルカリフォルニアにて、ホテルの係りに金を払うことでランダムで能力値を上げてもらえます。これほとんどヒントもなく、なぜこの人?という疑問が沸いてきます。また町の外でモンスターを倒しても実入りが少なく、食料、装備、能力上げのためにお金をためることも、ほとんど不可能に近い仕様。この場合、食料や装備品は町で盗み、経験値は町の住人で稼ぐ(のがほぼ正解に近い)ということになります。

![]()

時空を超え世界を支配するなど、お師匠さんやその後の敵より強大な気がするミナクス(Minax)様。

王様や町の住人などNPCに攻撃が出来るのは、海外製RPGを語るときに自由度が高いことの証しとして語られますが、そもそも町の住人を倒さなければ、船やスペースシャトルなどのクリアに不可欠なアイテムが入手できないという斬新さ。また9つの惑星が用意されていますが、行く必要があるのは惑星Xの一つだけ。宇宙へは、ミナクス城で必要になるバリアを無効化するアイテム入手のために行くのですが、町の人を倒した際にもこのアイテムを落とすため、そもそも宇宙へ行く必要すらないというわけのわからなさ。ちなみに各地にある塔やダンジョンにも入る必要がありません。ただ、そうはいっても5つの時代と9つの惑星を又にかけるスケールの大きさは、これ以後の作品では見られず、SF好きな学生が大風呂敷を広げたような大雑把で破茶滅茶な世界は、まさにUltima(究極の)の名にふさわしいものであったよう思います。?からは聖者になるため、盗みや殺人はご法度という正反対の仕様になったため、悪の魔導師(魔女)を倒すという勧善懲悪で豪快な世界観が余計によく見えるのかも知れません。当時、友達の家のPC-88でスタークラフト移植版の?と?をちょっとだけ触れて、ウルティマコレクションでIBM-PC移植版のPC-98版を少し遊んだだけで、クリアはしていません。それでも、個人的にはその頃の心のベストテン第一位こんなRPGだったりします。

![]()

ということで、源流にしてまさに究極のRPG、ウルティマ? Ultima II the Revenge of The Enchantressでした。こちらに、理不尽さとスケールの大きさを追体験できる

攻略記事があります。

![]()

参考:Wikiウルティマ、リチャード・ギャリオットの項、チャレンジAVG&RPG?/電波新聞社、Oh!FM-7 FM-7ミュージアム、ウルティマ攻略〜うるてぃまにあ、Metal Page メタルページ、ウルティマの歴史(MOON GATE)、ウルティマについて(T.Yach'sウルティマ・オンラインページ)