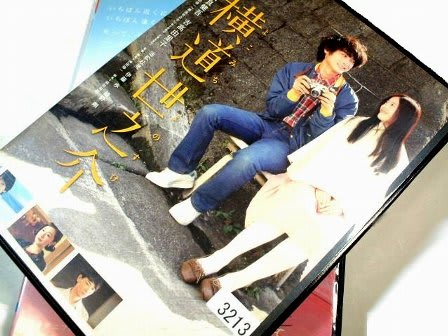

刻命館(こくめいかん)は、1996年にテクモより発売されたPlayStation用のシミュレーションゲーム。

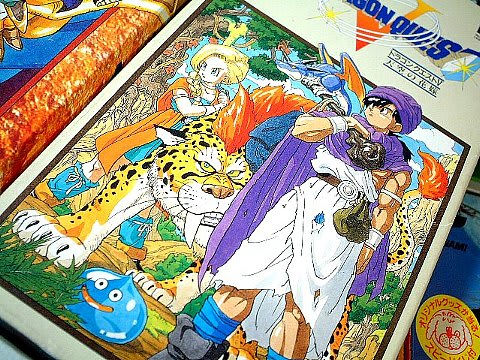

トラップシミュレーションゲームと銘打った、この時期としてはかなり斬新な新しいシステムを持ったゲームであり、影牢 〜刻命館 真章〜、蒼魔灯、影牢II -Dark illusion-、影牢 〜ダークサイド プリンセス〜などのたくさんの続編が作られるヒットシリーズとなった。この時期のプレイステーションでは、それまでにないゲーム性を持った実験的な作品が数多く作られており、ゲームにホラーやサスペンス性を持ち込んだクロックタワー(CLOCK TOWER/95年 SFC)や同年のバイオハザード(BIO HAZARD)などと並んで、ダークな雰囲気を醸し出した作品だった。

こちらは、そのトラップシミュレーションシリーズの基礎となった第1作目。

物語は、弟や側近の罠にはめられ失脚したゼメキア王国の第一王子が主人公。復讐を近い悪魔と契約を結んだ彼は、暗い森の中にひっそりと立つ刻命館という屋敷の主となる。封印された魔人の復活に向けて彼は、この館の中で罠を仕掛けて侵入者を捕獲する人間狩りを行なってゆく…。

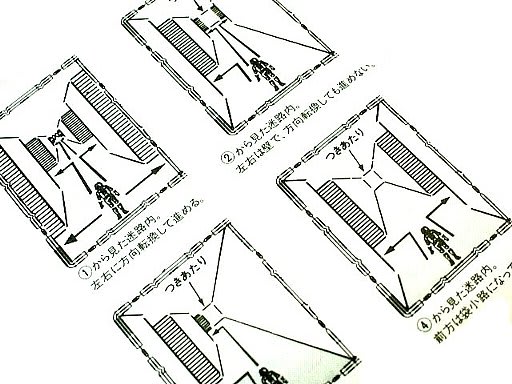

ゲームは、プレイヤーの主観視点で進行する。この時期、一般的になり始めたポリゴンを使用した3DのRPGにも近い。こちらは、元々のこの館の契約者アルデバラン。ゲームは、まずこの男をトラップにかけ屋敷をのっとることから始まる。

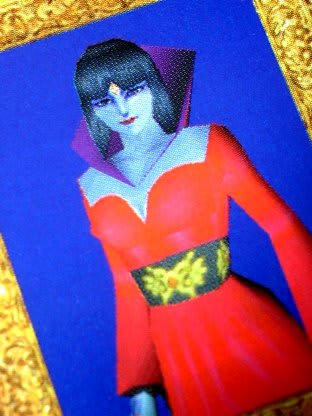

チュートリアルや進行役を勤める、使い魔アスタルテ。魔人を復活するという目的のために主人公を導く。物語は、章仕立てになっており、選択肢により途中で分岐をするマルチシナリオになっている。この他にも兄を陥れたゼメキア王国の第二王子ユリアスや、ゼメキア王国に仕える大魔導士ザムールなど様々な登場人物の思惑が入り乱れて物語は進行する。

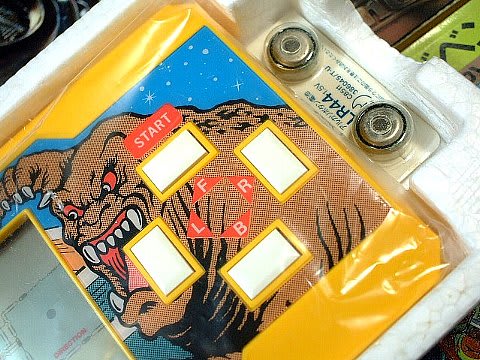

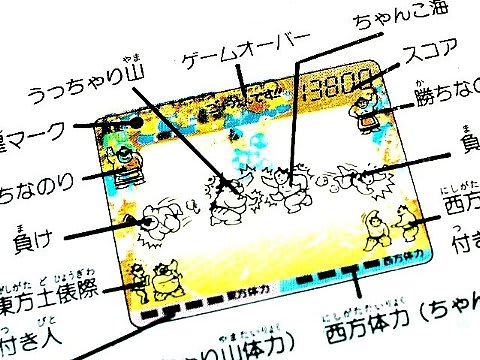

これは、罠を仕掛けるための作戦モード。罠を仕掛けるにはMPを消費する。MPは人間を捕獲し魂を魔神に捧げることで回復できる。Warlという貨幣を使って屋敷の増改築も行なえる。つまり、ベースとなっているのは経営型シュミレーション。

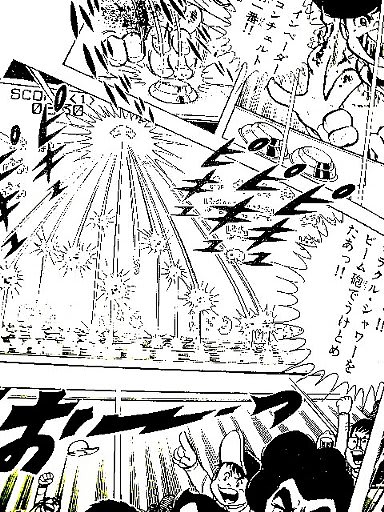

こちらが、本作の肝であるトラップ。侵入者を惑わすもの、ダメージを与えるもの、捕獲するものと様々なタイプがある。続編では、より多彩になった。

壁から棘が飛び出して侵入者にダメージを与える罠。主観視点なので、侵入者の近くまで行きおびき寄せてから、スイッチを入れて罠を発動させる。タイミング重視のアクションゲームの要素も持っている。

捕獲するタイプの罠。捕獲した敵は魔人にささげてMPにしたり、殺害して所持金を奪ったり、モンスター合成の材料にする。

捕獲した侵入者を合成することにより、モンスターを生み出せる。強く威力の高いモンスターほど、様々な種類の人間が必要で物語の進行とは別に、侵入者捕獲のためだけのモードもある。

主人公のいいなずけであるエンゼリオ帝国の王女フィアナ。主人公を慕って屋敷へと訪れる。物語の進行や選択しだいでは、主人公の手によりモンスターの材料とされてしまうえげつない展開もある。

ということで、設定や物語はダークでえげつない感じなのですが、世界観がドラクエっぽいファンタジーの世界なので、そこまでダーティさはありません。刻命館も中世風というよりは、近代的な洋館だったりとちぐはぐな感じもあります。侵入者もアイテムを買えるトルネコっぽい商人が出てきたり、魔女っ子だの、宇宙人だのとなんでもあり。ホラー調なのだけど、なんでもありのごった煮さがこのゲームの本質かもしれません。刻命館というネーミングから連想するのは、やっぱりあの一刻館だったりしますし。

ということで、当時としては斬新なゲームデザインでしたが、最も近いものを探すならやはりこれ。エレクトロニック・アーツ・スクウェアより発売された、異色のリアルタイムダンジョン設営シミュレーションゲーム、ダンジョンキーパー(Dungeon Keeper)。ダンジョンの主となって、ダンジョンを訪れる勇者をトラップで撃退します。ちなみに発売は、1997年とこちらが後。

世界観や空気感が似ているのは、嵐の中訪れた亡霊や悪魔、狂信者のうごめく洋館を攻略するゲームブック地獄の館。

こちらは、プレイヤーがモンスター側という逆転の発想で構成された異色の作品であるゲームブック、モンスター誕生。

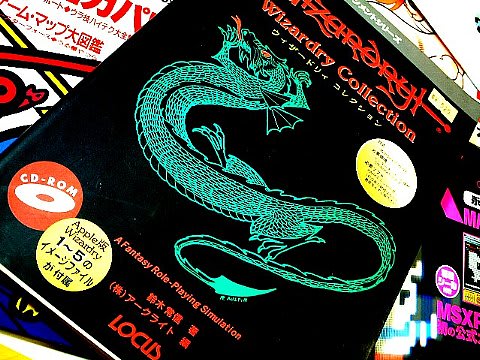

プレイヤーがモンスター側の主という逆転の発想としては、かなり古いウィザードリィシナリオ4。このような善悪の逆転ものは、伝説の勇者ではできないプレイを可能にしてくれるという意味でも新鮮でした。新めのものとしては、悪代官となって水戸黄門などを撃退する悪代官というシリーズもある。これも、これらの刻命館の系統に属するものだと思います。

ということで、世界観、ゲーム性と共に斬新であったテクモの刻命館(こくめいかん)でした。

参考:Wiki 刻命館、刻命館シリーズの罠一覧、クロックタワー、ダンジョンキーパーの項