ということで、随分間が空いてしまいました。慰安旅行やら懇親会やら忘年会やらと、年末はいろいろと参加しなければならない用事が入ってなかなか時間がとりにくい。あんまり玩具関係の買い物もしていません。とりあえず、ずっと入手したかった物を今更ながら入手しましたので、久々の雑記&散財日記です。

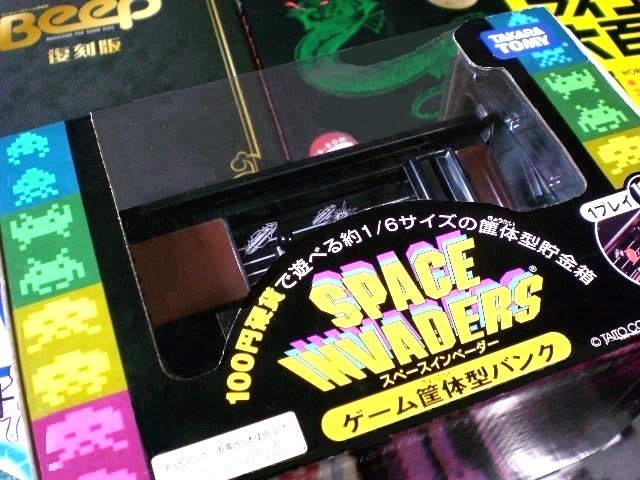

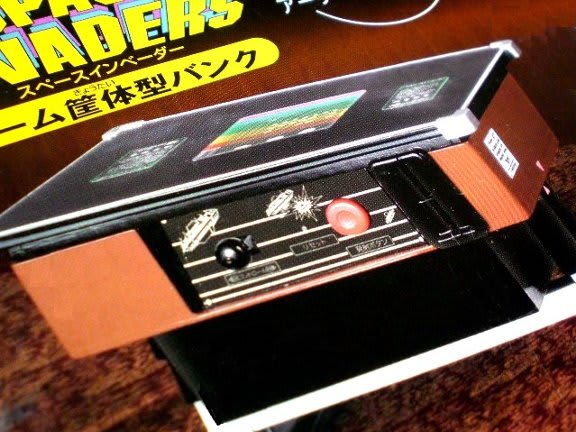

ということで、随分間が空いてしまいました。慰安旅行やら懇親会やら忘年会やらと、年末はいろいろと参加しなければならない用事が入ってなかなか時間がとりにくい。あんまり玩具関係の買い物もしていません。とりあえず、ずっと入手したかった物を今更ながら入手しましたので、久々の雑記&散財日記です。スペースインベーダー ゲーム筐体型バンク・(展示品/タカラトミー) 2,980円

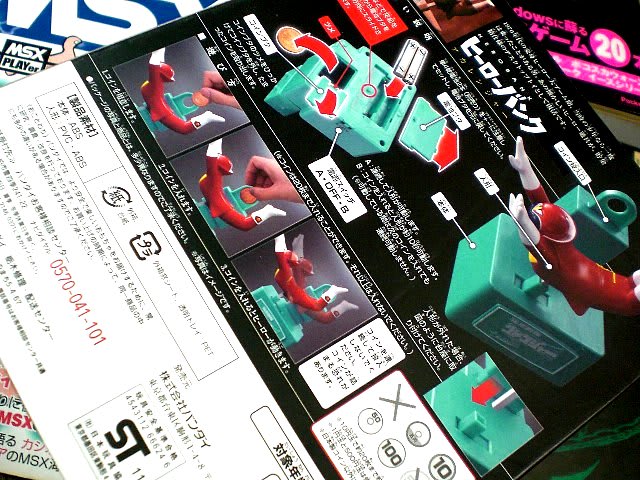

これは、2009年にタカラトミーより発売されたスペースインベーダー ゲーム筐体型バンク。電池を使った変り種貯金箱のひとつで、1978年に大ヒットとなったスペースインベーダーのテーブル筐体を再現したもの。発売当時の定価は、約6,000円でした。

この時期に前後して、コナミのピカデリーサーカス貯金箱(2007)とかバンダイより駄菓子屋ゲーム貯金箱(2010)などが発売されていました。ちょっとレトロで懐かしいゲーム機を、貯金箱として再現したものになります。発売当時は、実売価格5,000円前後で売られており、ドンキホーテやトイザラスなどで2,980円~3,980円とか、大体それくらいの価格でした。ファンシーグッズやアイデア雑貨を売る雑貨店などにも置かれていましたね。テーブル筐体のミニチュアというコンセプトが、なにげにマニアを引き付ける玩具ですから、販売終了後には1万円近いプレミア価格になっていたこともあったようです。最近になってアマゾンでも価格が下がってきていて、調べてみると近年再販されてたようです。

一番の特徴は、タイトーの協力を得て、当時のテーブル筐体のディールをなるべく忠実に再現しているところ。

100円を投入することでインベーゲームが遊べ、そのまま貯金箱にもなるというコンセプト。

コンパネやインストカードなども、実機を元に再現してある。

説明書とオーバーレイ付き。最初期のインベーダーは白黒で、画面にカラーのセロファンを貼る事で擬似カラーを表現していた。このカラーのオーバーレイを貼る事でそれを再現できる。

本体は、このような感じ。この貯金箱、実はアマゾンでのレビューがあまり高くはないのですが、その理由のひとつが結構プラスチッキーな作りだということ。テーブル筐体の天板をガラスなどにして、筐体の足を鉄やアルミ製などで作ってあれば、もっとマニア受けしただろうと思います。ぶっちゃけ、貯金箱部分はいらないので小型液晶モニターを搭載して、PCに接続できる筐体を作って欲しい。こういうのは、ありそうでない。

一番の不評の理由が、ゲーム部が昔のゲームウォッチみたいなセグメント表示の液晶で再現されていること。BGMや効果音などは再現度が高いのですが、肝心のゲーム部分の再現度がいまひとつ。それでも、タイトーより版権を取って協力の元作られているため、インベーダーやUFOなどキャラクターの形は忠実に再現されている。せっかくタイトーの協力を得ているのですから、エミュレータでも使って本物のインベーダーゲームを再現してくれていたら、もっと評判になっただろうにと思います。価格とコストの兼ね合いで、このような仕様になったのでしょうが。

不評と書きましたが、それでも根強い人気を持っていて、オークションなどでは安いものが出ると複数の入札が入ってそこそこ値が上がる。アマゾンでの動きも、かなり早いです。安いものが入ったなと思ったら、すぐに売れてしまう。これを買った一ヶ月ほど前には、2,980円~3,980円くらいでしたが、今現在では6,480円~10,000円くらいの値段が付いています。なんだかんだいっても、この形ですから一つは手元に置いておきたい一品になるのだと思います。バンダイの新幹線貯金箱は10,000円越えていますし、廃盤になったらなにげに価格が上がる玩具だと思います。これは、またネタとして詳しくやります。

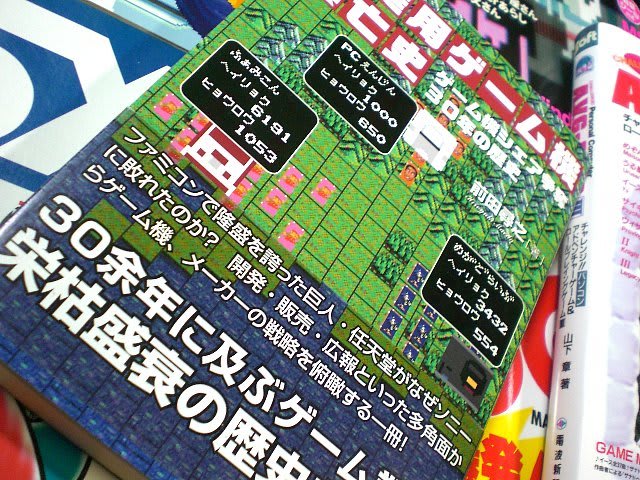

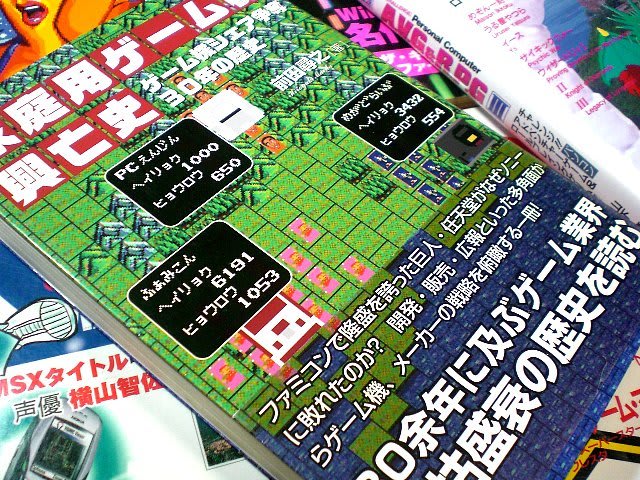

ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史・(古本/オークラ出版) 1,200円ほど

こちらは、2014年にオークラ出版から発売された、ホビーパソコン興亡史 国産パソコンシェア争奪30年の歴史。80年代に家庭に入ってきた当時の国産のPCの盛り上がりと衰退をテーマにした書籍。これまで、この手の昔のパソコン本は少なくて、当時ものの技術書寄りのものとか、ビジネス書寄りのものくらいしかなかったのですが、ここのところ立て続けに出版されている。ファミコンなどの家庭用ゲーム機の栄枯衰退をテーマにした家庭用ゲーム機興亡史に続いての第二弾。

当時御三家と言われたPC-8801、X1、FM-7を中心に、TK-80などのワンボードマイコン、PC-8001、PC-6001から家電各社のオリジナルパソコン、ぴゅう太、M5、SC-3000、ファミリーベーシックなどのホビーパソコン、第一次PC戦争で御三家に敗退した家電メーカー14社連合が終結したMSXとMSX2、PC-9801を筆頭に、X6800、FM TOWNSなどの16ビット、32ビット機などまで、ウィンドウズが入ってくる前の国産の家庭用のPC歴史が書かれています。

惜しむらくは、ページの関係もあって内容がそれほど掘り下げられていないこと。同じ筆者による懐かしのホビーパソコンガイドブックという写真中心の書籍があり、それと合わせて読むと丁度良い作りになっている。こちらも、またネタとして紹介します。

DVD・マイ・ライフ・アズ・ア・ドッグ・(中古/株式会社アイヴィーシー) 400円

DVD・アマデウス・(中古/株式会社ワーナーホームビデオ) 5円

DVDは、オークションとアマゾンより購入。そのためメール便160円とアマゾンの送料350円が別途かかっている。アマゾンで1円で売られているソフトを買うと、アマゾンのDVD送料は350円固定なため、351円で中古DVDが入手できるということになる。安くて便利なのだけど、振込みに行く手間があるため、それほど頻繁には利用していません。

マイ・ライフ・アズ・ア・ドッグは、もうネタとして紹介しました。90年代頃に流行ったミニシアター系のお洒落映画。

アマデウスは、モーツアルトの生涯をサリエリの視点から描いた、1984年に発表された超有名作。この年のアカデミー賞を8部門受賞している。これもお洒落系の映画のひとつと言えるかも。

まだ見ていないためあまり詳しくは触れられませんが、映像が綺麗で格調が高い。セットや衣装など本格的で、ずいぶんお金もかかっているなと思わせる映画です。この80年代後半辺りは、モーツアルトがちょっと流行ったような記憶もあります。こちらも、また80年代の映画として紹介します。

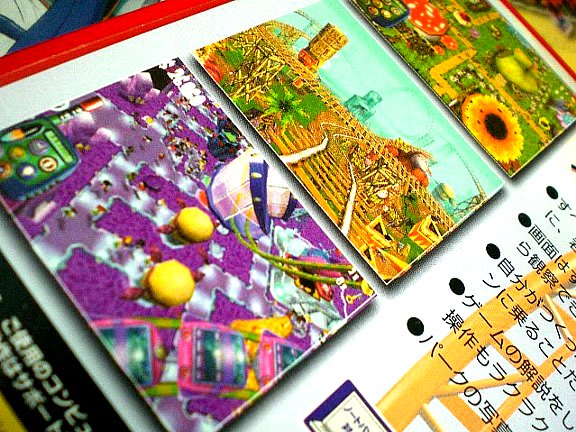

DVD・遊園地の記憶・(新品/アルバトロス株式会社) 600円

こちらは、巨大な遊園地からデパートの屋上遊園地まで現存する遊園地を収録したイメージビデオのような作品。巨大遊園地とはいっても、ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンのようなメジャーなところは収録しておらず、昔どこかで訪れたようなノスタルジーを誘うところがメインになっている。

遊園地の宣伝やガイドではなく、実際に観覧車やメリーゴーランドなどの遊具にカメラが乗り込み、記憶の中の遊園地をバーチャル体験できるというような作り。そのため、現存する遊園地ではあっても、どこか儚げでどこか寂しい感じが漂っている。収録のため、平日に遊具を動かしたのか、ほとんど観客の姿がない遊園地ということも、それに拍車をかける。

それにしてもいろんなDVDがあるものだなと思わせてくれる一本。なかなか目の付け所がすごい企画だと思います。デパートの屋上の記憶だとか、駄菓子屋の記憶だとか、ドライブインの記憶だとかをやって欲しい。こちらも、ネタとして詳しく紹介します。

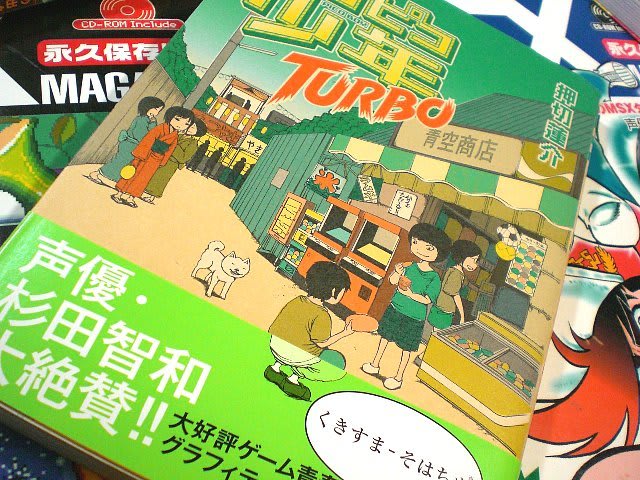

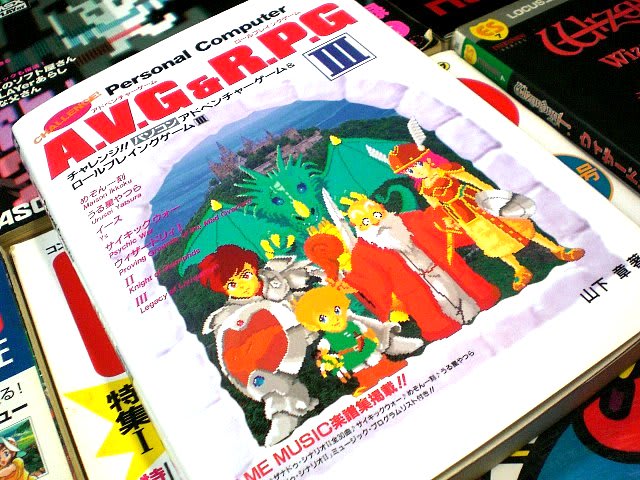

海外のゲーム&パソコンガイドブック・(古本/オークラ出版) 1,200円

海外のゲーム&パソコンガイドブック・(古本/オークラ出版) 1,200円